El taller

Apuntes sobre Un hombre que escribe

por Liliana Paolinelli

Cuando leí por primera vez los cuentos de Abelardo Castillo –y me deslumbraron–, jamás imaginé que un día iba a estar sentada frente al mismo Abelardo, charlando acerca de hacer una película sobre él.

Conocí a Abelardo y a Sylvia Iparraguirre, su esposa, a través de Paula Grandio, que era amiga de los escritores. Solíamos compartir con ellos cumpleaños, presentaciones de libros y estrenos de películas, aunque, para ser precisa, la que iba a todos los eventos era Sylvia: solo conseguimos hacer salir a Abelardo de su casa una única vez, cuando nos casamos con Paula, y porque él fue testigo de la boda.

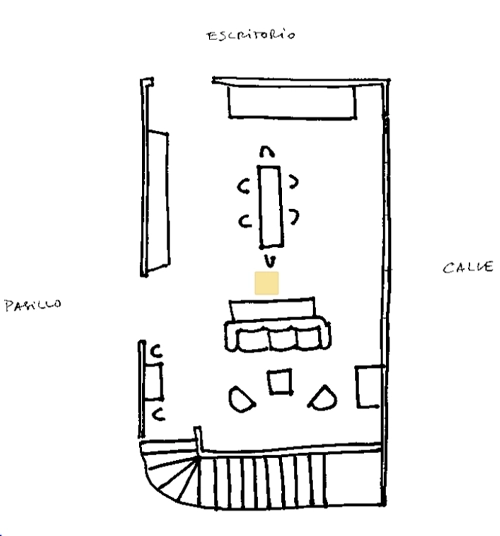

El documental se construiría sobre la base de entrevistas y tendría como hilo narrativo las clases del taller de Abelardo. Mi fascinación por el taller fue total e inmediata. No solo por los temas que allí se hablaban, sino por lo magnético que me resultó ver y escuchar a un grupo de gente que no se movía de sus sillas. Pensé en utilizar tres cámaras, filmaría las lecturas de los cuentos, las opiniones de cada uno y la de Abelardo.

Los intercambios entre el maestro y los alumnos no siempre eran afables. Un texto mal escrito irritaba muchísimo a Abelardo. Podía tolerar que fuese feo, pero que estuviese mal escrito le resultaba imperdonable. Las clases duraban entre tres y cinco horas, dependiendo de si Abelardo desarrollaba un tema o según la cantidad de textos que los participantes llevaran para leer. Había días en que nadie llevaba nada. “No sé si se acuerdan, pero esto es un taller literario”, nos reprochaba.

Leo en mis apuntes:

El problema del escritor no es qué dice, sino cómo lo dice. No porque se privilegie la forma sobre el contenido (no existe la dicotomía forma-contenido). Una verdad mal dicha no vale la pena. Uno llega a la literatura con algo para decir, lo sepa o no. Uno trae puesto el sentido de la vida y lo que piensa del mundo y con eso llega a las letras. El problema está en cómo se transmite aquello que ni siquiera sabe que quiere transmitir. El sentido en una obra de arte no se puede poner desde afuera. En el taller se habla de la forma, que es el primer paso para comunicar: cómo nos van a leer.

Es falso que el hombre es hombre porque piensa y se ríe. El hombre se diferencia de los animales porque cuenta. Es el único animal que cuenta. Contamos nuestra historia y contamos lo que nos contaron. Filosofía también es contar. El ser y la nada es el cuento de Sartre sobre su relación existencial.

En poesía hay tantos modos como poetas (…) Se accede a un estadio de locura, recordándole a los demás que ocurre por primera vez. Todo ocurre por primera vez, sucede por primera vez, como en una película. ¿Por qué seguir escribiendo a pesar de Balzac? Porque se accede a una verdad: si no lo escribo yo, no lo dice nadie.

El final de un cuento no es el final: es el cuento. Todo lo anterior es la justificación de ese suceso. La anécdota de La madre de Ernesto se la contaron –a Abelardo–, pero él necesitaba crear un lugar chico, en donde transcurriera la historia y que hubiese pasado tiempo, pero no tanto, como para que los muchachos pudieran ser reconocidos por la mujer. La descripción no es todo lo que se ve, sino lo que se quiere mostrar. Hemingway saca todo lo aleatorio. El tiempo sucede en la atención del lector. A veces, acortar se consigue alargando.

Fruncir el ceño está mal dicho, porque ceño indica que ya está fruncido.

Pasar desapercibido, no. Pasar inadvertido.

Sabe usted es gallegado. Sabe.

¿Aún o todavía? Todavía, aunque la palabra sea más larga.

Luego es gallegado. Después es mejor.

Bajar, no descender.

Hay que diferenciar la gramática y el estilo. A veces la gramática marca la forma, pero no va con el estilo.

Hay quienes leen para escribir. Y libros que se niegan a ser leídos. Con Bajo el volcán yo no podía avanzar (Abelardo sic). Había dejado de tomar –bah, creía que había dejado–. Tenía una botella de ginebra para demostrarme que podía aguantar. Pero yo sentía que ese libro no se podía leer sobrio. La mayoría de los libros los leí desde los 16 a los 22 años. Caían sobre mí. En lugar de leer alguna pavada, leía Robinson Crusoe, ¡Absalon, Absalon!, Faulkner. Un día el libro te agarra.

Paola Kaufmann era científica. Le di La Ilíada y Sostiene Pereyra. Le dije: hay que atreverse a leer. Los saberes se pueden contar, el conocimiento, no. El conocimiento íntimo se puede describir, razonando desde afuera. El saber sí se puede explicar. En literatura, el problema es que no es un saber. No se puede explicar nada que no sea leído.

A veces, se puede sacar la intervención del narrador y agregar acciones. El relato gana si se saca, porque el lector cree que lo está descubriendo él. Uno, a veces, quiere contar, pero se hace el que no lo quiere contar.

Si justificás mucho, hay un caso clínico en vez de un texto literario.

Lapso de tiempo, no. Porque lapso ya es tiempo.

Cuidado con las rimas: veces, idioteces. Corazón, preocupación. Cucharita, curita.

Las primeras líneas del cuento determinan el final. Las primeras líneas tendrían que ser casi tan importantes como el final. Leer: Bola de cebo, El proceso, Wakefield, Más allá del límite, La breve, feliz vida de Francis Macomber, Las nieves del Kilimanjaro, La zarpa del mono, La dama del perrito, Sin embargo llaman a la puerta, Enoch Soames, El padre Sergio, Los exiliados de Pocketflat, La suerte de Roaring Camp, Los hermanos Karamazov, La montaña mágica, La náusea, Los cuadernos de Malte Laurids Brigge, El primer hombre, El extranjero, La peste, La caída, Guerra y paz, Ana Karenina, El castillo.

Escribir con el punto de vista del lector. Que no sabe todo y el autor tampoco.

Aceptar la ignorancia de la historia.

Adentro mío, dentro de mí.

Puntuar como se lee.

Elegir la forma más sencilla de contar.

La hipercorrección gramatical está mal.

Escuchar es escuchar entendiendo. Oír es para los ruidos.

Alzar la vista, no. Se alzan los ojos, la mirada.

Lo complejo no está en el léxico, sino en la sintaxis.

Énfasis no es lo mismo que redundancia.

El pretérito perfecto permite pasar a pretérito imperfecto y presente sin ruptura.

Después de filmar las entrevistas con Mayra Leciñana y María Moreno, Abelardo tuvo un pico de fiebre intensa que le duró alrededor de un mes. Suspendimos las grabaciones. Por intermedio de Sylvia, él nos planteó que le mandáramos las preguntas antes de la grabación. También, que no quería filmar el taller. El impasse nos obligó a reformular con Paula la estructura del documental. Sin el hilo narrativo del taller y con entrevistas pautadas, tal vez la película debía concebirse como una suerte de memorias, para lo cual no hacía falta que alguien lo entrevistara. Al año siguiente, al iniciarse las clases, concurrí ya no en calidad de documentalista, sino como alumna. Nunca quise sacarle el tema del documental; si él tenía ganas de retomarlo, me lo diría. Mientras tanto, empecé a leer los libros de la famosa “lista” y a escribir cuentos.

Hasta ese momento, mi experiencia en la escritura se había limitado a los guiones de cine. Digo bien, limitado, porque es difícil escapar de las convenciones del género. En el guion, la acción se expresa en un único tiempo verbal (el presente), no hay metáforas, no hay subjetividad y la enunciación narrativa es siempre omnisciente. Se acepta, incluso, que se consignen términos técnicos como paneo, travelling, subjetiva de, y las siglas PGL, PM, PPP para indicar el valor de plano. Estas restricciones de lenguaje, que constituyen la especificidad del guion audiovisual, hacen que su lectura sea ardua y llena de tropiezos, muy alejada de la experiencia de leer un texto literario.

El taller me sirvió para descubrir que no quería escribir guiones para siempre. Un guion tiene sentido, además, solo si va a ser filmado, es decir: después de escribirlo, hay que filmarlo. El cuento no pide tantos sacrificios. En apenas unos días se termina un primer borrador y se lo lee frente al grupo en lo que podría tenerse por un miniestreno, independientemente de que después se lo corrija tantas veces como el archivo se abre en la computadora.

Al reiniciarse las clases en 2017, Abelardo me pidió ver las entrevistas. Me puso contenta que quisiera retomar la película. La siguiente vez que nos vimos le entregué los DVD, creo que fue un sábado. Dos semanas después, murió. Nunca supe si llegó a ver el contenido, pero sospecho que repasar su biografía lo hacía sentir próximo al final y que postergar la filmación era, tal vez, una especie de conjuro. “Siempre he temido que, a la larga, se me van a acabar los libros que yo quiero leer y no encuentro –dice en la película–. Y que ese día me voy a morir. Por lo tanto, hay una cantidad de libros que no voy a leer, nada más que para conservar la vida”.

Liliana Paolinelli es directora y productora. Estudió la carrera de cine en la Universidad Nacional de Córdoba. Entre 1991 y 2001 realizó cortos y mediometrajes en video. Su ópera prima Por sus propios ojos (2007) obtuvo premios en los festivales de Toulouse (Cine en construcción), Mannheim-Heidelberg, Cero Latitud, Biarritz y Gramado. Otros largometrajes: Lengua materna (2010), Amar es bendito (2013), Margen de error (2019), El baldío (2021) y Un hombre que escribe (2024), presentada en el último Bafici. Alterna la actividad cinematográfica con la narrativa.